──走ってみたくなった理由

私は2025年12月に那覇マラソンへの出走を予定しています。

まだ走っていない今の段階で、この大会について調べ、感じたことをまとめておこうと思います。

これは“ただの大会情報”ではなく、沖縄という場所を探る一つの視点としての記録です。

なお、私のマラソン歴は浅くハーフマラソンを走り切ったことがある程度の実力です。週に2回程度の練習しかしていませんが、フルマラソンを走り切れるのかも含めて考察していきたいと思います。

歴史ある市民マラソンとしての那覇マラソン

那覇マラソンの第1回は、1985年。

ホノルルマラソンとの姉妹都市関係を祝って開催されたことがきっかけです。

当初から市民参加型の開かれたマラソンとして位置づけられ、「太陽と海とジョガーの祭典」とも呼ばれてきました。

現在では毎年約30,000人がエントリーする全国規模のイベントとなり、沖縄を代表する冬の風物詩となっています。

開催は毎年12月第1日曜日。2025年の大会は第39回にあたります。

なお、那覇マラソンは毎年12月の第一日曜日、ホノルルマラソンはその翌週(第2日曜)に開催されるのが一般的です。

中には、両方を走る猛者もいるようで、すごいなと思います。

コースに見える「沖縄らしさ」

スタートは那覇市の奥武山(おおのやま)公園前。ゆいレールの駅がありますね。

市街地を抜け、豊見城(とみぐすく)、糸満市(いとまん)、南風原町(はえばる)、八重瀬町(やえせ)を通って、平和祈念公園で折り返し。再び那覇に戻るという42.195kmのコースです。

特筆すべきは、コースが“観光地”ではなく“生活の場”を通っていること。

戦後の沖縄と深く関わる土地や、地域住民の営みが続くエリアを走るこの大会は、単なるマラソン以上に「土地を感じる旅」に近いものがあります。

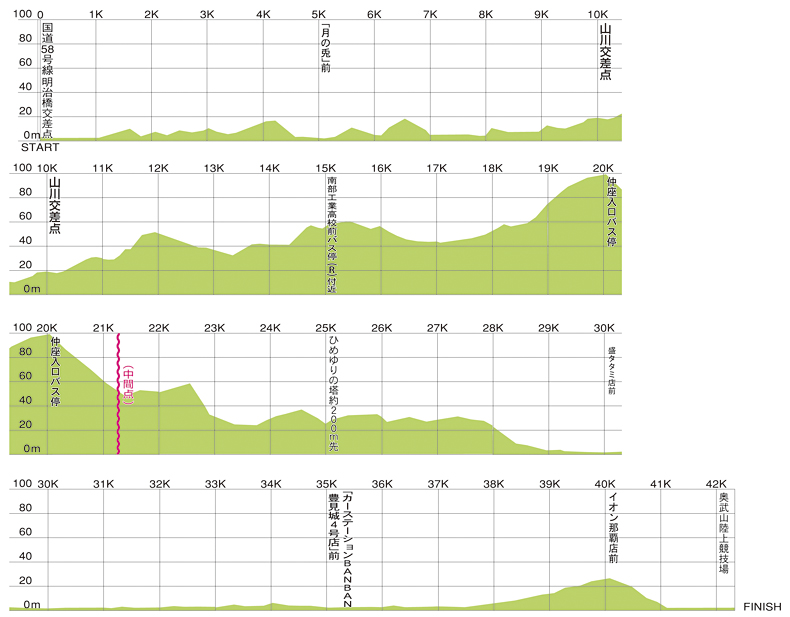

20km地点までは比較的上りで、その後がくだり。そこまではいいのですが、最後の最後でもう一度上りがあるのがちょっと怖いですね。覚えておこう。。。

沿道の熱量と、地域の参加意識

多くの参加者が口を揃えて語るのが、「沿道の応援がすごい」ということです。

子どもから高齢者までが道沿いに並び、太鼓、三線、声援、果物や飴の差し入れなど、まさに“沖縄の心”に触れる時間が続きます。

これはおそらく、沖縄という地域が持つ「共同体意識」と「もてなし文化」によるもの。

都市型マラソンとはまた違った、人のぬくもりに包まれた空気感が、この大会を特別なものにしています。

気候とコンディション

那覇マラソンは12月の開催とはいえ、沖縄はまだまだ暖かい時期です。

過去の気象データでは、当日の気温が20〜25℃前後になることも珍しくありません。

湿度も60〜70%台に達するため、内地の12月のマラソンと比べて“体感的には秋マラソン”に近いと思っておいた方がよさそうです。

加えて、風が強くなる区間もあり、体温調整や水分補給の工夫が必要です。

想定される装備と対策

私が現段階で想定している基本装備は以下の通りです:

- 薄手のランニングシャツ+短パン(気温に合わせた通気性重視)

- キャップ or サンバイザー(強い日差し対策)

- サングラス(直射光対策)

- 給水補助用のソフトフラスク or ハンドボトル(持って走るかはまだ迷っています)

- ソックスは5本指

- ポーチにエネルギージェル2〜3個

- スマホ(旅記録・地図確認用)

- 終盤の足つり対策に塩タブレット or クエン酸系補給

日焼け止めも必要になるでしょうし、“冬用の油断”は禁物です。

今回の宿泊先は近場がとれたので、おそらくは徒歩で会場に向かえるのではないかと思います。

なお、エントリーや宿泊先の予約、飛行機の予約は7月の頭に行いました。飛行機は少し埋まり気味でしたが、ホテルは空いてましたよ!

関門・制限とタイム管理

制限時間は6時間15分。

途中には複数の関門(足切りポイント)があります。

特に注意すべきは以下の地点:

- 21.3km(平和祈念公園)→ 12:15までに通過

- 34.3km(那覇看護専門学校)→ 14:10までに通過

- 39.3km(赤嶺交差点)→ 15:00までに通過

ここを意識しながら、自分のペースを設計する必要があります。

制限時間を考えつつのんびり走るなら、10kmあたりを1時間20分くらいという感じでしょうか。少しだけ余裕を持って。

公式エイドステーションの概要

那覇マラソンには、大会運営が設置する公式のエイドステーションがあります。

- 給水所:9カ所(水、スポーツドリンク)

- スポンジ所:7カ所

- トイレ:19カ所

- 救護所:複数箇所設置

公式サイトの案内を見ると、暑さや脱水対策としてはかなり手厚く準備されています。

ただし、実際に走った方々の記録を読むと「参加人数が多く、給水所が混雑して取りづらいことがある」との声も少なくありません。

特に暑さの残る12月の沖縄では、給水に不安を残さないための自主的な装備(携帯ボトルなど)も検討しておく必要がありそうです。

私設エイドがつくる“沖縄らしさ”

那覇マラソンを特別な大会にしている要素のひとつが、沿道に広がる私設エイドの存在です。

これは地域住民や企業、ボランティアの方々が自主的に開設するエイドステーションで、公式よりも多く、しかも多彩です。

私設エイドでは、こんなものが提供されることがあるそうです:

- フルーツ(バナナ・オレンジ・みかんなど)

- 飴、黒糖、塩タブレット

- コーラや冷水、氷

- おにぎり、そーきそば、たこ焼き、ステーキ(!)

- 三線の演奏、泡盛の差し入れ(さすが沖縄…)

こうしたエイドは、もはや「給食所」ではなく沖縄の文化体験そのもの。

食だけでなく、地域の人との声のやりとり、笑顔、演奏、そして熱気。

それらを全身で受け取れることが、那覇マラソンを“走るイベント”ではなく、“場そのものを楽しむ体験”へと変えてくれるように思います。

なんだか楽しそうですね。フルマラソンは走ったことがないのですが、走っている途中に食べ物を食べてもお腹は痛くならないのでしょうか?ちょっと心配です(笑)

エイド戦略と注意点

那覇マラソンにおけるエイド戦略として、以下のような点が大切だと感じました。

- 私設エイドは“早い者勝ち”の一面もある

→ 人気のそーきそばなどは後半には終了していることも - 公式エイドは補助的に活用しつつ、自主装備も検討

→ 給水に時間がかかる可能性があるため、ソフトフラスクやミニボトルを携行(時間がかかってもいい私のようなランナーは不要かも・・・) - 「どこで何を食べるか」もレース戦略の一部

→ エイドでの補給内容がレース後半の脚のもちに影響することも - 塩分・水分・糖分のバランスを意識する

→ 気温が高めの大会では、塩分やミネラルの補給も非常に重要

私のようなのんびり走るランナーは、エイドにはありつけない可能性もありますね。やはり最低限の補給は自分で出来るよう整えておこうと思います。

私自身の楽しみと記録の予定

私はこのエイド文化を、単なる補給手段としてではなく、沖縄という土地の熱量を“受け取る場”として捉えています。

実際に走る際には、

- 「どこでどんな私設エイドに出会ったか」

- 「地元の方とのやりとりで感じたこと」

- 「完走の助けになったもの、ならなかったもの」

などを、旅ログと研究ログのハイブリッド記事として記録していく予定です。

まとめ:マラソンが映す地域性

那覇マラソンを調べていく中で感じたのは、

この大会は“スポーツイベント”である以上に、沖縄という場所の熱量・つながり・歴史を体感できる地域行事だということです。

私自身、この大会に出走することで、観光では見えなかった何かに出会えるのではないかと期待しています。

実際に走ったあとは、「旅ログ」としての記録も残していくつもりです。